Non, la dyscalculie n’existe pas

La dyscalculie est reconnue par l’Education Nationale et de nombreux chercheurs comme un trouble de l’apprentissage, voire même un trouble neurodéveloppemental, touchant entre 3 et 7% des élèves. Il est même parfois dit que ce trouble serait d’origine biologique et serait présent tout au long de la vie, et qu’on ne peut que tenter d’y compenser.

Cet article vise à partager mon opinion, en tant que métapédagogue, sur la notion même de dyscalculie.

Des troubles dys pour chaque matière ?

Si la dyscalculie existait, cela signifierait que tout petit, le bébé serait déjà condamné à ne pas comprendre le calcul.

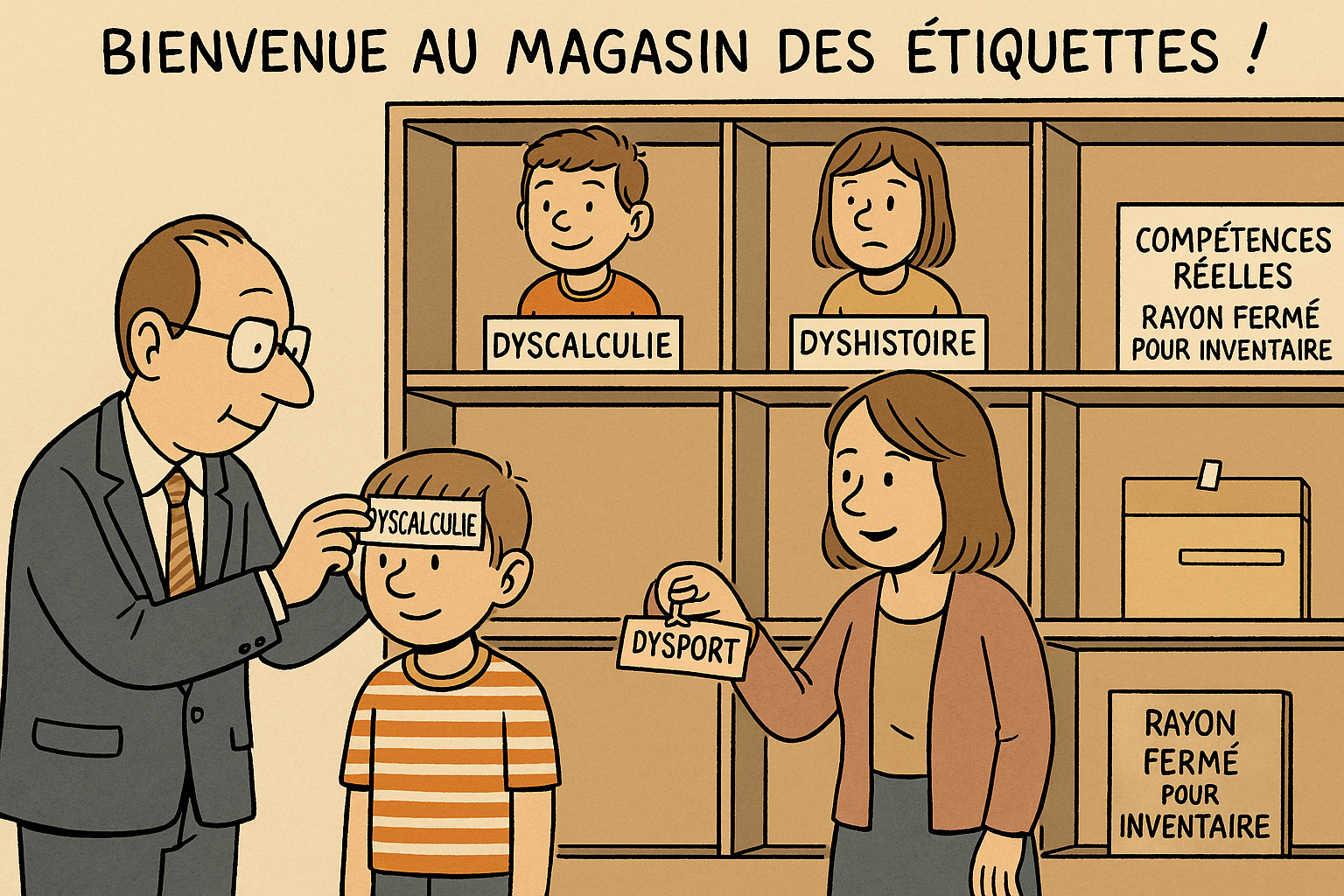

Y a-t-il un trouble « dys » pour les autres matières que les mathématiques ? Pourquoi ne parle-t-on pas de dysgéographie, de dyshistoires, de dyssport ? Dans ces matières, si l’enfant ne réussit pas, on lui dit généralement qu’il doit juste plus travailler pour être bon.

J’offre ici 3 pistes qui expliquent pourquoi notre société stigmatise tant ceux qui ont des difficultés en calcul, jusqu’au point où elle va inventer des termes pour les catégoriser :

- D’un part, peut-être qu’on prête moins attention aux difficultés des élèves dans les autres matières parce qu’elles sont généralement négligeables en primaire, avec un moins grand coefficient.

- De plus, les mathématiques sont souvent associées à l’intelligence. L’enfant qui ne réussit pas en mathématiques reçoit donc plus souvent l’étiquette de « stupide » que celui qui est mauvais en géographie.

- Enfin, il faut bien comprendre que les mathématiques sont très différentes des autres matières, en cela qu’il y a une progression dans le parcours scolaire, handicapante si on n’en loupe ne serait-ce même qu’une étape. En histoire, si on loupe l’histoire du temps des Egyptiens, on peut quand même arriver à suivre l’histoire de l’époque médiévale. En mathématiques, ce n’est pas possible : quand l’enfant n’a pas les bases, il ne peut pas suivre le reste des cours. D’année en année, il risque alors de s’enfoncer de plus en plus dans l’échec.

La dyscalculie déresponsabilise les adultes

Si la dyscalculie existait, je n’aurais jamais pu aider tant d’enfants en grave situation de handicap à faire des progrès spectaculaires en calcul.

En effet, on parle de dyscalculie aujourd’hui comme un trouble venant seulement de l’enfant. Mon avis est que c’est pour arranger les adultes, les déresponsabiliser de leur mission d’enseignement.

“Si l’enfant est comme ça, eh bien, on n’a rien à faire ; mais si la dyscalculie n’existe pas… ça veut dire que nous sommes responsables.”

Dans cette matière des mathématiques, où, faute de formation adéquate, tant de choses sont souvent mal expliquées de la part de l’enseignant, c’est souvent facile de coller des étiquettes et de remettre la faute sur l’apprenant.

Il faut bien comprendre les étiquettes comme “dyscalculie” comme un carton qu’on collerait sur le front de l’enfant : difficile à enlever, avec un côté aussi définissant qu’une étiquette sur un vêtement disant “T-Shirt”.

L’enfant qui se dit “dyscalculique” risque alors de se dire

“Bon ben, comme je suis comme ça, il n’y a rien à faire…”

avec un fort sentiment de dévalorisation, et ses parents risquent alors de le rassurer à tort en lui disant

“Bon, ben, tu seras meilleur dans les autres matières, c’est pas grave…”

alors que cela ne compense absolument rien.

« Dyscalculie » est une nouvelle façon de dire « nul en maths ». Mais aucune de ces expressions ne devrait jamais être utilisée ! Les conséquences continuent jusque dans l’âge adulte, même en-dehors du scolaire. Pendant ma carrière, j’ai entendu tellement d’adultes dire “Oh, mais moi, je ne suis pas intelligent, j’étais toujours nul en maths”. C’est pour cela que catégoriser un enfant de “dyscalculique” est dangereux : il pourrait en déduire qu’il n’est pas intelligent du tout, et cela peut avoir des répercussions sur toutes ses autres matières, et d’autres décisions dans sa vie..

Je ne dis pas qu’un enfant ne peut pas avoir de difficultés en mathématiques. Je critique seulement le fait qu’on dise que ce soit “inéluctable” et que ça vienne seulement de la configuration de son cerveau.

Nous allons voir ci-dessous certaines des raisons principales, dans mon expérience, pour lesquelles un enfant peut avoir des difficultés en mathématiques. Elles sont loin d’être biologiques !

Les causes principales à des difficultés mathématiques

Des difficultés de lecture pour la résolution de problèmes

J’ai vu beaucoup d’enfants qui ne savaient pas résoudre les problèmes… tout simplement parce qu’ils ne comprenaient pas l’énoncé. C’était donc leur difficulté en compréhension de lecture qui les impactait pour les mathématiques.

Si on prenait le temps de leur lire l’énoncé lentement, ou en leur montrant comment lire et comprendre, et en vérifiant qu’ils comprennent l’énoncé, on saurait que leur difficulté est d’ordre lexical et non mathématique.

Des mauvaises techniques de mémorisation

Un enfant qui ne sait pas ses tables de multiplication ne sait peut-être pas comment les mémoriser. On dit juste aux enfants d’apprendre, mais on ne leur dit pas comment apprendre.

S’il bloque, c’est peut-être aussi qu’il n’a pas compris la multiplication, que pour lui c’est trop abstrait, et que cela n’a donc pas de sens… De plus, s’il n’a pas compris ce qu’est une multiplication, il ne peut pas non plus retrouver le résultat d’une autre manière.

La plupart des apprenants ne comprennent pas la notion de nombre

De par mes expériences, les enfants n’ont pas compris les multiplications parce qu’ils n’ont pas compris ce qu’est un nombre.

Une façon simple de le vérifier est ceci : présenter un groupe de 2 à l’enfant.

S’il dit “1, 2” pour savoir qu’il y en a 2, c’est qu’il n’a pas compris ce qu’est le nombre. Certains enfants ne peuvent même pas montrer immédiatement 7 doigts : ils sont obligés de compter de 1 jusqu’à 7 pour montrer les 7 doigts. Ils ne comprennent pas que le nombre représente un groupe en mathématiques – on appelle cela le cardinal d’un groupe.

Si on ne comprend pas le nombre, on ne peut alors pas comprendre les opérations mathématiques qui peuvent en découler, comme la multiplication. La multiplication, c’est prendre plusieurs fois le même groupe ; mais en classe, on dit souvent que c’est répéter plusieurs fois le même nombre.

D’où vient cette confusion ? Le nombre est souvent enseigné en utilisant la comptine numérique : on pointe un à un les objets, en avançant : 1, 2, 3, 4, 5…

L’enfant comprend ainsi que 4 représente la 4e pomme donc… une seule pomme. 4 ne veut donc rien dire pour lui : il a juste appris la technique de la comptine numérique. Beaucoup d’enseignants pensent qu’ils enseignent le nombre en tant que groupe, mais font en fait l’erreur d’utiliser la comptine numérique.

On enseigne ainsi un nombre en tant qu’ordinal, c’est-à-dire un numéro. De la même manière que sur les portes d’un hôtel, il y a des numéros. Quand on dit chambre 4, c’est la 4e chambre à partir du début du couloir. L’enfant n’a donc pas une construction du nombre et une bonne représentation du nombre. Le nombre n’a pas été enseigné d’abord comme un groupe ; l’enfant ne peut donc pas comprendre ce qu’est un nombre.

A l’institut Upbraining, nous mettons en garde contre la comptine numérique, qui n’est qu’une technique à appliquer seulement lorsqu’on a bien compris le nombre, et nous enseignons d’abord le nombre en tant que groupe. Vous pouvez en apprendre plus dans notre formation Upbraining Initial.

Des élèves vont peut-être réussir en apparence, mais c’est seulement parce qu’ils auront appris le résultat de certaines opérations par cœur… et ils seront en défaut le jour où ils ont un trou de mémoire.

Les problèmes sont souvent déconnectés de la vie réelle des enfants

Tant de parents m’ont parlé de fiches que leurs enfants ont fait en maternelle. Les fiches en mathématiques demandent un niveau d’abstraction que les enfants n’ont pas encore développé à ce stade-là.

Pour enseigner l’abstraction, il faut d’abord manipuler et faire des expériences concrètes. Cela se fait d’abord via la vie de tous les jours !

- A quoi bon donner un énoncé parlant d’argent, si l’enfant n’a jamais fait de courses où il paie en espèces ?

- A quoi bon donner un énoncé parlant de l’heure sur une horloge à aiguilles, alors que l’enfant n’en a jamais vu une en vrai ?

- A quoi bon demander à l’enfant d’utiliser le calcul mental, s’il n’a jamais vu ses parents l’utiliser au quotidien ?

Même les élèves sans dyscalculie officielle ont des problèmes

Les techniques s’oublient ; les processus restent

Savez-vous encore comment poser une division ?

Dans mon travail à l’institut Upbraining, j’ai vu nombre d’enfants appliquer des théorèmes, des techniques, sans comprendre ce que ça signifie et ce que cela représente.

Ils “trichent” avec une bonne mémoire. Ils arrivent à aller au collège, semblent cocher toutes les cases d’un bon bulletin scolaire en mathématiques… jusqu’à ce qu’ils découvrent l’algèbre. Comme ils n’ont pas compris la notion de nombre, ils sont paralysés devant une autre façon de les formuler, et ils se bloquent.

Lorsqu’on enseigne les opérations mathématiques, il peut paraître facile de vouloir enseigner des techniques pour aller plus vite. Mais c’est un piège.

C’est pour cela qu’il est important d’enseigner les processus derrière ces techniques.

Dyscalculie ou esprit critique ?

Le danger de n’enseigner que des techniques est là : on peut avoir l’impression que certains élèves réussissent en mathématiques, et n’ont aucun trouble “dyscalculique”… alors que tout ce qu’on a fait, c’est de leur enseigner à obéir sans réfléchir, sans comprendre. Petit à petit, on leur enlève leur esprit critique.

C’est contraire à l’esprit même des mathématiques, comme outil d’apprentissage du raisonnement.

La solution : assurer une compréhension profonde

En métapédagogie, nous cherchons à enseigner la compréhension profonde. Le but n’est pas simplement de réussir les exercices, mais bien d’assurer une compréhension des sujets en profondeur, pour un déblocage pérenne. Quand on a compris, on a moins besoin de répéter, et on gagne du temps !

Cette philosophie d’assurer la compréhension profonde n’aide pas seulement en mathématiques, elle peut aider partout.

Elle aide aussi les élèves HPI qui ont souvent un besoin supérieur à la moyenne de vouloir comprendre, et tendent à bloquer quand ils ne comprennent pas. Pour les autres élèves qui n’expriment pas ce besoin de comprendre, ils connaîtront malgré tout une motivation plus grande et seront plus heureux et confiants dans leur parcours. La compréhension apporte toujours de la clarté et de la joie.

Conclusion

Mon souhait est que chaque adulte, lorsqu’il utilise le mot dyscalculique, se sente responsable de l’état de fait que l’élève a été mal enseigné. L’existence du terme “dyscalculie” est une déresponsabilisation. Un élève a des difficultés parce qu’on a pas su s’adapter et l’enseigner correctement.

La bonne nouvelle est qu’on peut réparer. Ce n’est pas facile de déconstruire une technique enseignée à la place d’un processus, mais c’est possible. Mais on le fait en donnant à nos élèves ce qu’ils ont droit d’avoir : la compréhension et le bonheur d’apprendre en comprenant.

Vous souhaitez vous former aux outils de la métapédagogie pour que vos apprenants n’aient plus de blocages ? Consultez nos formations.